・地域伝承、民俗文化、労働の所作から今の私たちの生活を考えたい

・疑問に出会う、そこで調べながら学びを進めたい

・必要な分野素材に多様に並行して取り組みたい

・時間的空間的な制約をネットワークの活用で克服したい

2005年

・・・既存の曲と振り付け

・・・ハッピの模様のデザイン

・・・和裁の特徴

・・・共通デザイン

・・・隊形移動試案_

・・・幼児のよさこいでの認識

・・・日本音階と西洋音階

2006年

・・・webでのデザイン検討と作成支援

・・・動画の配信

・・・全体練習・鳴子の彩色

・・・本番

●既存の曲と振り付け

・動きの解釈と学びのスタイル

子どもも大人も1人ひとりがちがうのだということを再確認させられました。

1つのモデル、1つの基本の動きはあるわけですが、それをどのように解釈してと

らえるかには、その人の個性やスタイルが関係するわけですね。それは、その人の学

びのスタイルをあらわしているともいえます。4拍子なり8拍子を均等にとらえよう

とするのは、機械的ですが、一定の基準にはなるものです。その中で1拍目を長めに

とり、2拍目を短かめにとって調節したり、はやめに動いて、静止するところを長く

することで「ため」をみせ、舟をこぐ動作を力強くみせたりすることで、その人なり

の工夫となっていくのだなと思いました。それを意識してできると楽しさが倍増して

いくのでしょう。

また、学びの自分のスタイルや方法(どこから覚えようとするかなど)は個性であ

ると同時に課題であるともいえます。他の人のやり方をみて、自分のやり方を修正し

ていければ、それは自身の学びの自覚にもつながります。その辺をもっと意識的に追

求できるようにすればよかったかなと思っています。

また、交流会などで、このよさこいをさらに追求していこう、佐渡でもやろう、アメリカ孫3にも取り入れられる、とひろがっていったのは、うれしいことでした。もともとこのよさこいソーランは、北海道の1人の学生が、高知のよさこい祭りをみて感動し、地元でもできないかと考えてはじめられたものです。ソーラン節や本物の民舞の要素を残しつつ、現代的なアレンジを加えたもので、創意工夫しがいがある踊りといえます。今は、あまりにポップ調の西洋ダンスと変わらないものが増え過ぎましたが、孫3アレンジ版をつくってもいけるということで、また可能性がひろがりました。

●ハッピの模様のデザイン

ここでは、ハッピに模様をつけることを想定してそのデザインを行いました。ハッピの輪郭だけをプリントしたものを元にして、図案帳や和紙・織物など日本の模様をいくつか用意しそれらから発想をひろげました。

同時に子どものクラスでは、「自分のマークを考えよう」と題して、回転模様に取り組みました。

模様の規則性に気づいていない、領域に回転の中心やの対称の軸が存在していない実態から、同じところがない?線で折ってくっつくように考えてごらんの言葉がけを行い、領域を区分する、軸を生み出す、対称移動するというように短時間で認識が変容したことがわかります。

大人が準備した一例

●和裁の特徴

・『半被のための和裁』 講師:出井みわ子先生

先月のデザインを考える活動に続き、今回は半被の作り方について、出井みわ子先生をお迎えして教えて頂きました。

採寸の仕方、裁ち方、縫い方の基本中の基本を教えて頂きました。なかでも難関の部分は「くりこし」という部分でした。見本の半被をほどきながらの説明に一同納得でした。平面の布が縫い合わせ方で半被になる様子をそれぞれが「そうか、なるほど」という場面、「ここがよくわからない」という場面が参加者ごとに異なるのも、理解とイメージの仕方の多様性という点で非常に興味深いものでした。

また「ケチな年寄りの考え」とおっしゃったものの、如何に無駄なく反物を最大限に活用するかには、仕上がりに合わせて、反物の染め方の工夫と裁ち方の工夫があり、非常に合理的でした。有り余る材料から気ままに切り出す・早く・安くではなく、限られたものから生かし切るために人間が知力を絞って時間をかけて考え抜き手間をかけて作り上げてきた様子がわかります。

勿体ないは決してケチではなく合理性を追求していった末の必然性を言う言葉ではないでしょうか。リサイクル、リユースよりもっと手前の環境観念が生活の中に置かれていたことになるのではないでしょうか。この点についてはまとめの会で参加者から「そのものの中に息づいている知恵と文化に触れることはすばらしい」と感想をいただきました。

●共通デザイン

これまではチームとしての共通のものを前身頃の文字や対称性の模様として考えてきましたが、今回の活動で共通デザインができあがりました。

はじめに「亀甲 渦 波に兎」等の伝統的な和の図案を見て半被に応用することを考えました。次に全員共通の部分の検討を行いました。布を染めるときの色、文字の色、白抜きの仕方、襟の色についての意見を受けてその場でコンピュータ上でどんどん作り変えてそれをプロジェクターで映しながら議論を進めました。見た目の訴求力を用いることで、それぞれがイメージしていることを実体化して表現できるのでとても効率的に集中的に進めることが出来ました。

「孫三」の文字の白抜きの部分は、絞りをして白抜きにします。後ろの紋の部分は地を染めて刺繍にすればよいのではないでしょうか。

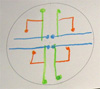

●隊形移動試案

これまでは対称性・中心性を考慮した隊形移動を試行してきました。それらを復習しながら今回は、移動するときの動作の難易度を上げよう、鳴子の自作をしてみよう、曲も自分たちで作れるのではないか?という意見が出されました。来年10月の大会を目標に「孫三らしさ」をこういった準備しかた可能性の拡げかたからも追求してゆきます。

●幼児のよさこいでの認識

よさこいの振り付けは、中心・交差・交互などの特徴が含まれています。特に幼児にとっては、生活の上でもそれを獲得することが重要です。このようなとても抽象的な概念を、自分の身体や他の人の動きに気を配ることで、理解を促していこうというねらいがあります。

●日本音階と西洋音階

・「ふしづくり講座」 講師 黒澤美智子先生

孫三オリジナルのよさこい踊りをつくって、10月に仙台で行われる「みちのくYOSAKOI」に参加することを目標にしています。その中でオリジナルの曲作りを進めていく上で、ふし作りの基本を、黒澤先生に演習も交えながらお話をいただきました。

「世界に1つだけの花」を例にあげて、実は複雑そうなリズムも基本の音とリズムは単純化されるという曲の構成から、和音や作曲の基本形式、西洋音階と日本音階の種類とちがいまでお話をいただきました。ソーラン節は陽音階で構成されていることも教えていただき、まさに私たちがこれから曲作りを進めていく上での課題、方向にぴったりの内容でした。

参加者全員で歌を歌って、体験しながら内容を確かめていきました。また、黒澤美智子先生が自らキーボードで演奏しながら進めていただき、よりわかりやすく理解することができました。

小学校6年生の子どももいっしょに参加していましたが、大人といっしょに真剣に聞いていました。最後に実際の作曲するための五線譜が資料には用意されていましたが、先取りして作曲している子もいました。

・曲作りの現状報告

その後、黒澤と森さんから今までに進めてきた「よさこい孫三」の曲を披露しました。東北の民謡の一節を入れるという条件なので、「海のしごと唄」と「神楽の太鼓とうた」をベースに作りました。森さんがコードをつけて伴奏をしてくれました。

歌詞についてはこれからです。美智子先生には、「陽音階と陰音階が混ざっている」との指摘をしていただき、これからの修正の具体的な課題が明確になりました。

●webでの検討とデザイン決定

いわき・仙台の時間差と空間差を補うために、wikiを使って振り付けや使用具についての検討を行いました。前年度に講師の先生方から得たものを、実際の自分たちの製作に生かすときに、難しいところ・ポイントになる所などを集中的に取り上げて製作に取り組みました。

●動画の配信

さらに、振り付けの動画を配信して、それぞれが可能なタイミングで練習をできるようにしました。

鳴子については、木製のパーツを彩色・組み立てて作成しました。表面保護のためのラッカーを薄く塗らないと鳴子の響きが鈍くなってしまうなど、いくつもの工夫が求められました。

●本番

いわき・仙台が合同で練習を行えたのは8月と本番当日の二日間だけでした。質とそれに向けた準備がどのように改善できるかということについては、すべての人が忙しいこの時代に、しっかり問うべき価値があることではないでしょうか。これからも孫三の挑戦課題だと思います。